膏穴療法膏藥的治病機理及獨特優勢

發布時間:2018-04-13

膏藥是將按一定配方的藥物,經過高溫煎熬而促使其發生變化,或者通過搗打使之發生物理性(或化學性)改變后制成的一類藥物劑型。古代稱之為“薄貼”。其作用如徐洄溪所說:“今用之膏藥,古人謂之薄貼,其用大端有二:一以治表,一以治里。治表者,如化膿去腐,止痛生肌,并遮風護肉類,其膏宜輕薄而日換,此理人所易知;治里者,或祛風寒,或和氣血,或消痰痞,或壯筋骨,其方甚多,藥亦隨病加減,其膏宜厚而久貼,此理人所難知。”

由于膏藥富有黏性,貼敷部位易固定,是臨床常用的外治藥物,自古至今應用不衰,它不僅為外傷、皮膚疾患所常用,又可通過內病外治,用以治療兒科多種疾病。吳尚先的《理瀹駢文》以論述膏藥為主,一切常見的疾病概用膏藥治療。據他自己稱,1個月之中,“出膏大小十萬張”,足以證明膏穴療法深受廣大患者的喜愛。

膏藥一般包括膏(基質)與藥兩個部分。膏的部分比較固定,主要用胡麻油和鉛丹兩種原料熬制,均有一定的治療作用。藥的部分則比較復雜,往往因病、因人、因時、因地而制宜,選用不同的方藥治療,這是眾所周知的。事實上,每張膏藥即是一貼處方,因此,“膏方取法,不外乎湯丸。凡湯丸之有效者,皆可熬膏。”據此,內服之湯丸,皆可變外治之膏藥。

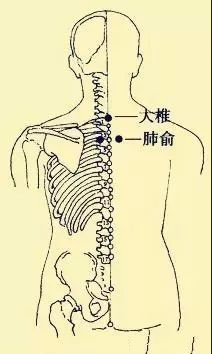

膏藥之所以能夠治療多種疾病,是有一定的物質基礎與理論依據的,清代徐靈胎曾指出:“用膏貼之,閉塞其氣,使藥性從毛孔而入腠理,通經貫絡,或提而出之,或攻而散之,較之服藥尤有力,此至妙之法也。”

這一理論相當明確地闡述了膏藥治病的機理。現代醫學研究認為,膏藥的用藥,面廣而數多,形成大的復方,以適應復雜的病理變化,由于許多藥物中含有脂溶性、揮發性及刺激性的藥物,因此可透入皮膚,并被皮膚吸收而產生消炎、止痛、去腐、生肌、收斂等作用。

![[遮光寶]防藍光紙尿褲](/uploads/image/20221031/1667203108.jpg)

微博

微博 微信

微信